在鋼軌焊接崗位前,張憲良向記者講解焊接工藝參數的調試過程。中青報·中青網記者 梁文艷/攝

在張憲良的眼中,時間如同鋼軌焊接時飛濺的焊花,稍縱即逝。身為中國鐵路北京局集團有限公司(以下簡稱“集團公司”)北京工電大修段北京鋼軌焊接車間(以下簡稱“焊接車間”)副主任、高級工程師,他時刻都在與時間賽跑。那些亟待破解的鋼軌焊接技術難題,如同等待攀登的險峻高峰,容不得他有半分懈怠。

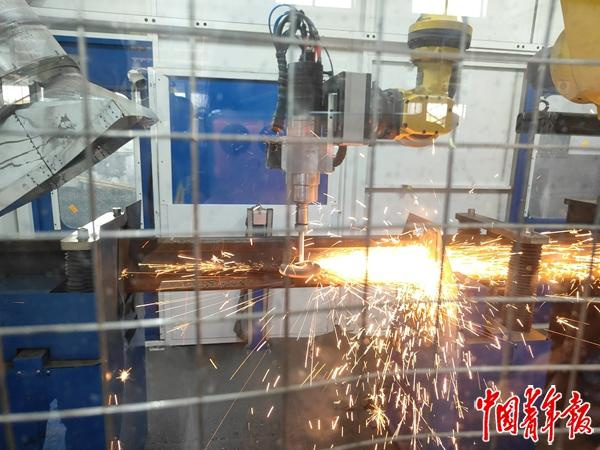

張憲良參與研發的智能打磨機械臂模擬人工操作對鋼軌焊接接頭進行全斷面自動打磨。中青報·中青網記者 梁文艷/攝

從學徒到技術骨干

45歲的張憲良外表溫潤謙和,性格內斂,但一聊起鋼軌焊接技術就像打開了話匣子,字字句句凝練著深厚的專業積淀與獨到見解。回溯他23年職業生涯,成長軌跡清晰勾勒出一位鐵路工匠的進階之路。

2002年7月,22歲的張憲良懷揣“鋼軌延伸之處,就是夢想扎根沃土”的信念,從大連鐵道學院(現更名為大連交通大學)焊接專業畢業后,成為焊接車間的一名見習生。然而,車間內轟鳴的設備、焊接作業產生的刺鼻味道,以及300多頁晦澀難懂的全英文設備說明書,讓初出茅廬的他陷入了“課本知識懸在半空,車間實操卻在泥里”的迷茫。“大學知識90%難以直接應用于實際操作中,鋼軌焊接需橫跨電氣、機械等多領域知識。”他坦言。

面對困境,張憲良選擇用“笨功夫”破局:白天,他緊跟師傅的腳步,在車間里熟悉各種設備,不放過任何細節;晚上,他在宿舍挑燈夜戰,逐字翻譯英文設備手冊,遇到不解之處,就跑到車間對照設備研究。

經過3個月“白加黑”學習,他終于完成了從書生到工匠的蛻變。他不僅將設備運行原理和操作要領爛熟于心,更在不同崗位上練就了扎實本領:手動除銹時,揮舞工具,巧用腰腿發力,讓打磨既高效又省力;熱處理崗位上,練就“觀色知溫”的絕活兒;焊接工位前,無懼飛濺的焊花,雙手沉穩操控,將理論與實踐完美融合。

這段“魔鬼式”成長經歷,讓張憲良深刻體會到,“學校教的是理論,車間練就的是手藝,要想成為好工匠,就得把自己‘釘’在設備旁”。

“以前打磨、除銹全靠人工。尤其到了夏天,工人穿著5公斤重的工作服,戴上厚重的石棉手套,在灼人熱浪與焊接高溫的雙重環境下作業,往往尚未作業,汗水已濕透衣物。打磨工序啟動后,飛濺的火星不斷落在防護服上,發出吱吱聲響,即便隔著多層防護,胳膊被火星燙傷也是常事。”張憲良說,“傳統人工操作不僅效率低,且‘十人十法’,質量全靠工人的手感和經驗,無法實現標準化。”

看著工友們在繁重的體力勞動中透支著身體,目睹因人為操作差異導致的質量“波動”,張憲良意識到,唯有技術革新,才能打破困局。從那時起,讓設備替代人力、讓標準取代經驗的念頭,如同種子般在他心中生根發芽。

從摸著石頭過河到填補技術空白

2008年,焊接車間啟用全新生產線,首次將100米定尺軌焊接成500米長鋼軌,以滿足高鐵建設需求。面對10多種軌種(軌種指高鐵、重載等線路的適配軌型)的焊接工藝參數完全處于空白的情況下,作為技術骨干的張憲良主動承擔起新軌種焊接工藝參數研發重任。

初期調試參數和試驗讓車間陷入困境:因新工藝技術攻關,停產超一個月,200多名工人待崗,車間損失超百萬。張憲良深知,這不僅是技術的較量,更關乎工人“飯碗”與車間的可持續發展。“壓力很大,工人要吃飯,車間要效益,技術更不能停滯不前。”為平衡生產與研發,張憲良與原車間主任田國平迅速制定“錯峰生產研發”方案:白天,車間正常運轉;晚上,待工人9點下班后,他帶領試驗小組堅守車間,專注技術攻關。

“那段時間,基本上凌晨4點前沒睡過覺,7點又準時起床簡單洗漱吃口飯,就得往車間趕。”張憲良說,“面對10多種軌種,在無標準、無參照的情況下,調試參數就像在黑暗中拼沒有圖紙的拼圖,每一步都得摸著石頭過河。”

當調試每組參數后,就要面臨落錘試驗:將1.3米的鋼軌焊接接頭放在落錘試驗機上,1噸重的鐵錘從5.2米的高空自由落體砸向接頭,斷裂就意味著試驗失敗。而型式檢驗驗收標準更為嚴苛:驗收時必須有中國鐵道科學研究院集團有限公司的專家在場全程監督,要連續25根試樣全部通過落錘測試,只要有一根斷裂就得從頭再來。

每次試驗失敗后,張憲良就啟動地毯式追溯,分析斷口細微缺陷、研究焊接過程的電流電壓曲線、排查除銹等16道生產工序,甚至要核對工人操作記錄。有一次,試驗失敗,張憲良帶領團隊一點點尋找斷裂根源,最終發現在推凸工序(推凸工序是指去除焊接后多余金屬)中,工人將推凸刀的螺絲擰緊了半圈,這一操作也直接導致接頭內部形成隱性損傷。張憲良說,鋼軌焊接容不得絲毫僥幸,一個焊頭承載千人安全,唯有極致嚴謹,才能守住安全底線。

4個月日夜鏖戰,近千次失敗復盤與試錯,張憲良帶領團隊終于構建起多軌種焊接參數體系,填補了高鐵長軌焊接技術領域的空白。

憑借這份勤奮與執著,張憲良在鋼軌焊接領域碩果盈枝。他參與的《鋼軌閃光焊工藝方法及整體接頭性能分析研究與應用》課題獲2020年中國鐵道學會科學技術獎三等獎,為鋼軌焊接機理研究提供了支撐;他參與編寫的中國國家鐵路集團有限公司(以下簡稱“國鐵集團”)《QCR682-2018焊軌基地主要設備完好技術條件》,成為規范行業設備維護的指南;他主導的《研制六向可調輥輪、提高廠內焊接對中效果》等成果以出色的實用性和創新性榮獲集團公司合理化建議獎。

從“毫厘之爭”到匠心傳承

2020年,張憲良牽頭創新工作室,他帶領團隊向生產中“卡脖子”問題發起挑戰。他參與研發的智能打磨機械臂,融合人工操作的靈活性與機械作業控制的精準性,將打磨質量提高到了前所未有的高度;他引入正交試驗法(一種通過科學參數組合快速尋找最優解的試驗方法),顛覆了長期依賴經驗調整焊接工藝參數的傳統模式,形成標準化工藝體系。

在傳統工藝與智能科技融合中,張憲良從未停下創新研發的腳步。如今,他帶領團隊深耕大數據優化焊接參數等前沿技術。

“哪怕是一個細微的改進,都能帶來意想不到的改變。技術創新不一定非得驚天動地,只要用心觀察,認真思考,就能找到突破的方向。”張憲良說。20多年來,京沈、京張、京雄、京唐等多條高鐵線路的鋼軌焊接生產,都留下了他忙碌的身影。

從青澀學徒成長為行業標桿,他先后入選國鐵集團“百千萬”專業拔尖人才計劃、獲得集團公司“客運提質明星”稱號、在“軌道上的京津冀”勞動競賽中斬獲大獎。這些榮譽不僅是對他工作的認可,更堅定了他在技術崗位上繼續前行的信念。但令他最驕傲的還是看到自己參與焊接的鋼軌鋪設在高鐵線路上,列車平穩飛馳而過的那一刻,他覺得所有的辛苦和付出都有了意義。

在技術研發之外,他更看重“匠心”的傳承。面對新入職的大學生,他總是耐心教導,不僅傳授經驗,更注重通過言傳身教,幫助他們快速成長。

“在我們車間,毫不夸張地說,我師傅在技術能力方面無可取代,不管遇到多大多難的問題,他都迎難而上、從來不退縮,這種精神也時刻激勵著我們。”張憲良的徒弟趙曦說。

在張憲良的辦公室里,有本泛黃的筆記本,推敲技術方案時,他總會一頁頁翻看,本子里“把精度刻進骨子里”一行字雖已褪成淺灰,卻透著執著的力量,這句話是他的工作準則,更是他踐行職業信念的寫照。“筆記本記錄的每一組失敗數據,都比成功更珍貴,它們能讓我們少走彎路。”他常對徒弟們說,“沉下心,在一個領域深耕下去,終會有所成就。”

附件:

附件: